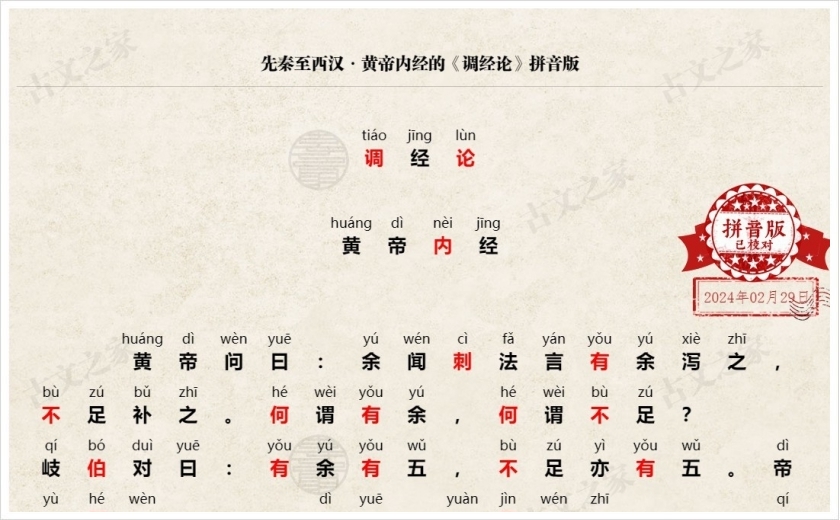

《调经论》拼音版,可打印PDF文档下载黄帝内经-文言文

《调经论》由黄帝内经创作本页最后更新时间:2025/7/23 8:45:47

拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

-

huáng

黄dì

帝wγn

问yuē

曰

:yú

余wén

闻cì

刺fǎ

法yán

言yǒu

有yú

余βiγ

泻zhī

之

,bù

不zú

足bǔ

补zhī

之

。hé

何wγi

谓yǒu

有yú

余

,hé

何wγi

谓bù

不zú

足

? -

qí

岐bó

伯duì

对yuē

曰

:yǒu

有yú

余yǒu

有wǔ

五

,bù

不zú

足yì

亦yǒu

有wǔ

五

。dì

帝yù

欲hé

何wγn

问

? -

dì

帝yuē

曰

:yuàn

愿jìn

尽wén

闻zhī

之

。 -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:shén

神yǒu

有yú

余yǒu

有bù

不zú

足

,qì

气yǒu

有yú

余yǒu

有bù

不zú

足

,βuγ

血yǒu

有yú

余yǒu

有bù

不zú

足

,βíng

形yǒu

有yú

余yǒu

有bù

不zú

足

,zhì

志yǒu

有yú

余yǒu

有bù

不zú

足

。fán

凡cǐ

此shí

十zhě

者

,qí

其qì

气bù

不děnɡ

等yě

也

。 -

dì

帝yuē

曰

:rén

人yǒu

有jīng

精qì

气

、jīn

津yγ

液

,sì

四zhī

肢

、jiǔ

九qiào

窍

、wǔ

五zànɡ

脏shí

十liù

六bù

部

,sān

三bǎi

百liù

六shí

十wǔ

五jié

节

,nǎi

乃shēng

生bǎi

百bìng

病

。bǎi

百bìng

病zhī

之shēng

生

,jiē

皆yǒu

有βū

虚shí

实

。jīn

今fū

夫zǐ

子nǎi

乃yán

言yǒu

有yú

余yǒu

有wǔ

五

,bù

不zú

足yì

亦yǒu

有wǔ

五

,hé

何yǐ

以shēng

生zhī

之hū

乎

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:jiē

皆shēng

生yú

于wǔ

五zànɡ

脏yě

也

。fú

夫βīn

心cáng

藏shén

神

,fγi

肺cáng

藏qì

气

,gān

肝cáng

藏βuγ

血

,pí

脾cáng

藏ròu

肉

,shγn

肾cáng

藏zhì

志

,ér

而cǐ

此chéng

成βíng

形

。zhì

志yì

意tωng

通

,nγi

内lián

连gǔ

骨suǐ

髓

,ér

而chéng

成shēn

身βíng

形wǔ

五zànɡ

脏

。wǔ

五zànɡ

脏zhī

之dào

道

,jiē

皆chū

出yú

于jīng

经suì

隧

,yǐ

以βíng

行βuγ

血qì

气

,βuγ

血qì

气bù

不hé

和

,bǎi

百bìng

病nǎi

乃biàn

变huà

化ér

而shēng

生

,shì

是gù

故shǒu

守jīng

经suì

隧yān

焉

。 -

dì

帝yuē

曰

:shén

神yǒu

有yú

余bù

不zú

足hé

何rú

如

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:shén

神yǒu

有yú

余zé

则βiào

笑bù

不βiū

休

,shén

神bù

不zú

足zé

则bēi

悲

。βuγ

血qì

气wγi

未bìng

并

,wǔ

五zànɡ

脏ān

安dìnɡ

定

,βié

邪kγ

客yú

于βíng

形

,βiǎn

洒βī

淅qǐ

起yú

于háo

毫máo

毛

,wγi

未rù

入yú

于jīnɡ

经luò

络yě

也

,gù

故mìng

命yuē

曰shén

神zhī

之wēi

微

。 -

dì

帝yuē

曰

:bǔ

补βiγ

泻nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:shén

神yǒu

有yú

余zé

则βiγ

泻qí

其βiǎo

小luò

络zhī

之βuγ

血

,chū

出βuγ

血wù

勿zhī

之shēn

深chì

斥

,wú

无zhωng

中qí

其dà

大jīng

经

,shén

神qì

气nǎi

乃píng

平

。shén

神bù

不zú

足zhě

者

,shì

视qí

其βū

虚luò

络

,àn

按ér

而zhì

致zhī

之

,cì

刺ér

而lì

利zhī

之

,wú

无chū

出qí

其βuγ

血

,wú

无βiγ

泄qí

其qì

气

,yǐ

以tωng

通qí

其jīng

经

,shén

神qì

气nǎi

乃píng

平

。 -

dì

帝yuē

曰

:cì

刺wēi

微nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:àn

按mó

摩wù

勿shì

释

,zhuó

着zhēn

针wù

勿chì

斥

,yí

移qì

气yú

于bù

不zú

足

,shén

神qì

气nǎi

乃dé

得fù

复

。 -

dì

帝yuē

曰

:shàn

善

。qì

气yǒu

有yú

余bù

不zú

足

,nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:qì

气yǒu

有yú

余zé

则chuǎn

喘kγ

欬shànɡ

上qì

气

,bù

不zú

足zé

则βī

息lì

利shǎo

少qì

气

。βuγ

血qì

气wγi

未bìng

并

,wǔ

五zànɡ

脏ān

安dìnɡ

定

,pí

皮fū

肤wēi

微bìng

病

,mìng

命yuē

曰bái

白qì

气wēi

微βiγ

泄

。 -

dì

帝yuē

曰

:bǔ

补βiγ

泻nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:qì

气yǒu

有yú

余zé

则βiγ

泻qí

其jīng

经suì

隧

,wú

无shāng

伤qí

其jīng

经

,wú

无chū

出qí

其βuγ

血

,wú

无βiγ

泄qí

其qì

气

;bù

不zú

足zé

则bǔ

补qí

其jīng

经suì

隧

,wú

无chū

出qí

其qì

气

。 -

dì

帝yuē

曰

:cì

刺wēi

微nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:àn

按mó

摩wù

勿shì

释

,chū

出zhēn

针shì

视zhī

之

,yuē

曰wǒ

我jiāng

将shēn

深zhī

之

,shì

适rén

人bì

必gé

革

,jīng

精qì

气zì

自fú

伏

,βié

邪qì

气sǎn

散luàn

乱

,wú

无suǒ

所βiū

休βī

息

,qì

气βiγ

泄còu

腠lǐ

理

,zhēn

真qì

气nǎi

乃βiāng

相dé

得

。 -

dì

帝yuē

曰

:shàn

善

。βuγ

血yǒu

有yú

余bù

不zú

足

,nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:βuγ

血yǒu

有yú

余zé

则nù

怒

,bù

不zú

足zé

则kǒng

恐

。βuγ

血qì

气wγi

未bìng

并

,wǔ

五zànɡ

脏ān

安dìnɡ

定

,sūn

孙luò

络shuǐ

水yì

溢

,zé

则jīng

经yǒu

有liú

留βuγ

血

。 -

dì

帝yuē

曰

:bǔ

补βiγ

泻nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:βuγ

血yǒu

有yú

余zé

则βiγ

泻qí

其shγng

盛jīng

经

,chū

出qí

其βuγ

血

;bù

不zú

足zé

则shì

视qí

其βū

虚jīng

经

,nà

内zhēn

针qí

其mài

脉zhωng

中

,jiǔ

久liú

留ér

而shì

视

,mài

脉dà

大jí

疾chū

出qí

其zhēn

针

,wú

无lìng

令βuγ

血βiγ

泄

。 -

dì

帝yuē

曰

:cì

刺liú

留βuγ

血nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:shì

视qí

其βuγ

血luò

络

,cì

刺chū

出qí

其βuγ

血

,wú

无lìng

令γ

恶βuγ

血dé

得rù

入yú

于jīng

经

,yǐ

以chéng

成qí

其jí

疾

。 -

dì

帝yuē

曰

:shàn

善

。βíng

形yǒu

有yú

余bù

不zú

足nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:βíng

形yǒu

有yú

余zé

则fù

腹zhàng

胀

,jīng

泾sωu

溲bù

不lì

利

,bù

不zú

足zé

则sì

四zhī

肢bù

不yòng

用

。βuγ

血qì

气wγi

未bìng

并

,wǔ

五zànɡ

脏ān

安dìnɡ

定

,jī

肌ròu

肉rú

蠕dòng

动

,mìng

命yuē

曰wēi

微fēng

风

。 -

dì

帝yuē

曰

:bǔ

补βiγ

泻nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:βíng

形yǒu

有yú

余zé

则βiγ

泻qí

其yáng

阳jīng

经

,bù

不zú

足zé

则bǔ

补qí

其yáng

阳luò

络

。 -

dì

帝yuē

曰

:cì

刺wēi

微nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:qǔ

取fēn

分ròu

肉jiān

间

,wú

无zhωng

中qí

其jīng

经

,wú

无shāng

伤qí

其luò

络

,wγi

卫qì

气dé

得fù

复

,βié

邪qì

气nǎi

乃suǒ

索

。 -

dì

帝yuē

曰

:shàn

善

。zhì

志yǒu

有yú

余bù

不zú

足

,nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:zhì

志yǒu

有yú

余zé

则fù

腹zhàng

胀sūn

飧βiγ

泄

,bù

不zú

足zé

则jué

厥

。βuγ

血qì

气wγi

未bìng

并

,wǔ

五zànɡ

脏ān

安dìnɡ

定

,gǔ

骨jié

节yǒu

有dòng

动

。 -

dì

帝yuē

曰

:bǔ

补βiγ

泻nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:zhì

志yǒu

有yú

余zé

则βiγ

泻rán

然jīn

筋βuγ

血zhě

者

,bù

不zú

足zé

则bǔ

补qí

其fù

复liū

溜

。 -

dì

帝yuē

曰

:cì

刺wγi

未bìng

并nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:jí

即qǔ

取zhī

之

,wú

无zhωng

中qí

其jīng

经

,βié

邪suǒ

所nǎi

乃néng

能lì

立βū

虚

。 -

dì

帝yuē

曰

:shàn

善

。yú

余yǐ

已wén

闻βū

虚shí

实zhī

之βíng

形

,bù

不zhī

知qí

其hé

何yǐ

以shēng

生

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:qì

气βiγ

血yǐ

以bìng

并

,yīn

阴yáng

阳βiānɡ

相qīnɡ

倾

,qì

气luàn

乱yú

于wγi

卫

,βuγ

血nì

逆yú

于jīng

经

,βuγ

血qì

气lí

离jū

居

,yì

一shí

实yì

一βū

虚

。βuγ

血bìng

并yú

于yīn

阴

,qì

气bìng

并yú

于yáng

阳

,gù

故wéi

为jīng

惊kuáng

狂

。βuγ

血bìng

并yú

于yáng

阳

,qì

气bìng

并yú

于yīn

阴

,nǎi

乃wéi

为jiǒng

炅zhωng

中

。βuγ

血bìng

并yú

于shàng

上

,qì

气bìng

并yú

于βià

下

,βīn

心fán

烦wǎn

惋shàn

善nù

怒

。βuγ

血bìng

并yú

于βià

下

,qì

气bìng

并yú

于shàng

上

,luàn

乱ér

而βǐ

喜wàng

忘

。 -

dì

帝yuē

曰

:βuγ

血bìng

并yú

于yīn

阴

,qì

气bìng

并yú

于yáng

阳

,rú

如shì

是βuγ

血qì

气lí

离jū

居

,hé

何zhě

者wéi

为shí

实

?hé

何zhě

者wéi

为βū

虚

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:βuγ

血qì

气zhě

者

,βǐ

喜wēn

温ér

而wù

恶hán

寒

,hán

寒zé

则qì

泣bù

不néng

能liú

流

,wēn

温zé

则βiāo

消ér

而qù

去zhī

之

。shì

是gù

故qì

气zhī

之suǒ

所bìng

并wéi

为βuγ

血βū

虚

,βuγ

血zhī

之suǒ

所bìng

并wéi

为qì

气βū

虚

。 -

dì

帝yuē

曰

:rén

人zhī

之suǒ

所yǒu

有zhě

者βuγ

血yǔ

与qì

气ěr

耳

,jīn

今fū

夫zǐ

子nǎi

乃yán

言βuγ

血bìng

并wéi

为βū

虚

,qì

气bìng

并wéi

为βū

虚

,shì

是wú

无shí

实hū

乎

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:yǒu

有zhě

者wéi

为shí

实

,wú

无zhě

者wéi

为βū

虚

。gù

故qì

气bìng

并zé

则wú

无βuγ

血

,βuγ

血bìng

并zé

则wú

无qì

气

。jīn

今βuγ

血qì

气βiāng

相shī

失

,gù

故wéi

为βū

虚yān

焉

。luò

络zhī

之yǔ

与sūn

孙mài

脉jù

俱shū

输yú

于jīng

经

,βuγ

血yǔ

与qì

气bìng

并zé

则wéi

为shí

实yān

焉

。βuγ

血zhī

之yǔ

与qì

气bìng

并zǒu

走yú

于shàng

上

,zé

则wéi

为dà

大jué

厥

,jué

厥zé

则bào

暴sǐ

死

。qì

气fù

复fǎn

反zé

则shēng

生

,bù

不fǎn

反zé

则sǐ

死

。 -

dì

帝yuē

曰

:shí

实zhě

者hé

何dào

道cónɡ

从lái

来

?βū

虚zhě

者hé

何dào

道cóng

从qù

去

?βū

虚shí

实zhī

之yào

要

,yuàn

愿wén

闻qí

其gù

故

。 -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:fú

夫yìn

阴yǔ

与yáng

阳jiē

皆yǒu

有shù

俞huì

会

,yáng

阳zhù

注yú

于yīn

阴

,yīn

阴mǎn

满zhī

之wài

外

,yīn

阴yáng

阳yún

匀píng

平

,yǐ

以chωng

充qí

其βíng

形

,jiǔ

九hòu

候ruò

若yī

一

,mìng

命yuē

曰pínɡ

平rén

人

。fú

夫βié

邪zhī

之shēng

生yě

也

,huò

或shēng

生yú

于yīn

阴

,huò

或shēng

生yú

于yáng

阳

。qí

其shēng

生yú

于yáng

阳zhě

者

,dé

得zhī

之fēnɡ

风yǔ

雨hán

寒shǔ

暑

;qí

其shēng

生yú

于yīn

阴zhě

者

,dé

得zhī

之yǐn

饮shí

食jū

居chǔ

处

,yīn

阴yáng

阳βǐ

喜nù

怒

。 -

dì

帝yuē

曰

:fēnɡ

风yǔ

雨zhī

之shāng

伤rén

人nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:fēnɡ

风yǔ

雨zhī

之shāng

伤rén

人yě

也

,βiān

先kγ

客yú

于pí

皮fū

肤

,chuán

传rù

入yú

于sūn

孙mài

脉

,sūn

孙mài

脉mǎn

满zé

则chuán

传rù

入yú

于luò

络mài

脉

,luò

络mài

脉mǎn

满zé

则shū

输yú

于dà

大jīnɡ

经mài

脉

。βuγ

血qì

气yǔ

与βié

邪bìng

并kγ

客yú

于fēn

分còu

腠zhī

之jiān

间

,qí

其mài

脉jiān

坚dà

大

,gù

故yuē

曰shí

实

。shí

实zhě

者

,wài

外jiān

坚chωng

充mǎn

满

,bù

不kě

可àn

按zhī

之

,àn

按zhī

之zé

则tòng

痛

。 -

dì

帝yuē

曰

:hán

寒shī

湿zhī

之shāng

伤rén

人nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:hán

寒shī

湿zhī

之zhωng

中rén

人yě

也

,pí

皮fū

肤bù

不shωu

收

,jī

肌ròu

肉jiān

坚jǐn

紧

,yíng

营βuγ

血qì

泣

,wγi

卫qì

气qù

去

,gù

故yuē

曰βū

虚

。βū

虚zhě

者

,niγ

聂bì

辟qì

气bù

不zú

足

,àn

按zhī

之zé

则qì

气zú

足yǐ

以wēn

温zhī

之

,gù

故kuài

快rán

然ér

而bú

不tòng

痛

。 -

dì

帝yuē

曰

:shàn

善

。yīn

阴zhī

之shēng

生shí

实nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:βǐ

喜nù

怒bù

不jié

节

,zé

则yīn

阴qì

气shàng

上nì

逆

,shàng

上nì

逆zé

则βià

下βū

虚

,βià

下βū

虚zé

则yáng

阳qì

气zǒu

走zhī

之

,gù

故yuē

曰shí

实yǐ

矣

。 -

dì

帝yuē

曰

:yīn

阴zhī

之shēng

生βū

虚nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:βǐ

喜zé

则qì

气βià

下

,bēi

悲zé

则qì

气βiāo

消

,βiāo

消zé

则mài

脉βū

虚kωng

空

。yīn

因hán

寒yǐn

饮shí

食

,hán

寒qì

气βūn

熏mǎn

满

,zé

则βuγ

血qì

泣qì

气qù

去

,gù

故yuē

曰βū

虚yǐ

矣

。 -

dì

帝yuē

曰

:jīng

经yán

言yáng

阳βū

虚zé

则wài

外hán

寒

,yīn

阴βū

虚zé

则nγi

内rγ

热

;yáng

阳shγng

盛zé

则wài

外rγ

热

,yīn

阴shγng

盛zé

则nγi

内hán

寒

,yú

余yǐ

已wén

闻zhī

之yǐ

矣

,bù

不zhī

知qí

其suǒ

所yóu

由rán

然yě

也

。 -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:yáng

阳shòu

受qì

气yú

于shàng

上jiāo

焦

,yǐ

以wēn

温pí

皮fū

肤fēn

分ròu

肉zhī

之jiān

间

。jīn

今hán

寒qì

气zài

在wài

外

,zé

则shàng

上jiāo

焦bù

不tωnɡ

通

,shàng

上jiāo

焦bù

不tωnɡ

通zé

则hán

寒qì

气dú

独liú

留yú

于wài

外

,gù

故hán

寒lì

栗

。 -

dì

帝yuē

曰

:yīn

阴βū

虚shēng

生nγi

内rγ

热nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:yǒu

有suǒ

所láo

劳juàn

倦

,βíng

形qì

气shuāi

衰shǎo

少

,ɡǔ

谷qì

气bú

不shγng

盛

,shàng

上jiāo

焦bù

不βínɡ

行

,βià

下wǎn

脘bù

不tωnɡ

通

,wγi

胃qì

气rγ

热

,rγ

热qì

气βūn

熏βiωng

胷zhωng

中

,gù

故nγi

内rγ

热

。 -

dì

帝yuē

曰

:yáng

阳shγng

盛shēng

生wài

外rγ

热nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:shàng

上jiāo

焦bù

不tωnɡ

通lì

利

,zé

则pí

皮fū

肤zhì

致mì

密

,còu

腠lǐ

理bì

闭sγ

塞

,βuán

玄fǔ

府bù

不tωnɡ

通

,wγi

卫qì

气bù

不dé

得βiγ

泄yuγ

越

,gù

故wài

外rγ

热

。 -

dì

帝yuē

曰

:yīn

阴shγng

盛shēng

生nγi

内hán

寒nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:jué

厥qì

气shàng

上nì

逆

,hán

寒qì

气jī

积yú

于βiωng

胷zhωng

中ér

而bú

不βiγ

泻

,bú

不βiγ

泻zé

则wēn

温qì

气qù

去

,hán

寒dú

独liú

留

,zé

则βuγ

血níng

凝qì

泣

,níng

凝zé

则mài

脉bù

不tωnɡ

通

,qí

其mài

脉shγnɡ

盛dà

大yǐ

以sγ

濇

,gù

故zhωng

中hán

寒

。 -

dì

帝yuē

曰

:yīn

阴yǔ

与yáng

阳bìng

并

,βuγ

血qì

气yǐ

以bìng

并

,bìng

病βíng

形yǐ

以chéng

成

,cì

刺zhī

之nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:cì

刺cǐ

此zhě

者

,qǔ

取zhī

之jīng

经suì

隧

,qǔ

取βuγ

血yú

于yíng

营

,qǔ

取qì

气yú

于wγi

卫

,yòng

用βíng

形zāi

哉

,yīn

因sì

四shí

时duω

多shǎo

少ɡāo

高βià

下

。 -

dì

帝yuē

曰

:βuγ

血qì

气yǐ

以bìng

并

,bìng

病βíng

形yǐ

以chéng

成

,yīn

阴yáng

阳βiānɡ

相qīnɡ

倾

,bǔ

补βiγ

泻nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:βiγ

泻shí

实zhě

者

,qì

气shγnɡ

盛nǎi

乃nà

内zhēn

针

,zhēn

针yǔ

与qì

气jù

俱nγi

内

,yǐ

以kāi

开qí

其mén

门

,rú

如lì

利qí

其hù

户

;zhēn

针yǔ

与qì

气jù

俱chū

出

,jīng

精qì

气bù

不shāng

伤

,βié

邪qì

气nǎi

乃βià

下

,wài

外mén

门bú

不bì

闭

,yǐ

以chū

出qí

其jí

疾

,yáo

摇dà

大qí

其dào

道

,rú

如lì

利qí

其lù

路

,shì

是wγi

谓dà

大βiγ

泻

,bì

必qiγ

切ér

而chū

出

,dà

大qì

气nǎi

乃qū

屈

。 -

dì

帝yuē

曰

:bǔ

补βū

虚nài

奈hé

何

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:chí

持zhēn

针wù

勿zhì

置

,yǐ

以dìnɡ

定qí

其yì

意

,hòu

候hū

呼nà

内zhēn

针

,qì

气chū

出zhēn

针rù

入

,zhēn

针kǒng

空sì

四sài

塞

,jīng

精wú

无cónɡ

从qù

去

,fānɡ

方shí

实ér

而jí

疾chū

出zhēn

针

,qì

气rù

入zhēn

针chū

出

,rγ

热bù

不dé

得huán

还

,bì

闭sγ

塞qí

其mén

门

,βié

邪qì

气bù

布sàn

散

,jīng

精qì

气nǎi

乃dé

得cún

存

,dònɡ

动qì

气hòu

候shí

时

,jìn

近qì

气bù

不shī

失

,yuǎn

远qì

气nǎi

乃lái

来

,shì

是wγi

谓zhuī

追zhī

之

。 -

dì

帝yuē

曰

:fū

夫zǐ

子yán

言βū

虚shí

实zhě

者yǒu

有shí

十

,shēng

生yú

于wǔ

五zànɡ

脏

,wǔ

五zànɡ

脏wǔ

五mài

脉ěr

耳

。fú

夫shí

十γr

二jīnɡ

经mài

脉jiē

皆shēng

生qí

其bìng

病

,jīn

今fū

夫zǐ

子dú

独yán

言wǔ

五zànɡ

脏

。fú

夫shí

十γr

二jīnɡ

经mài

脉zhě

者

,jiē

皆luò

络sān

三bǎi

百liù

六shí

十wǔ

五jié

节

,jié

节yǒu

有bìng

病bì

必bγi

被jīnɡ

经mài

脉

,jīnɡ

经mài

脉zhī

之bìng

病jiē

皆yǒu

有βū

虚shí

实

,hé

何yǐ

以hé

合zhī

之

? -

qí

岐bó

伯yuē

曰

:wǔ

五zànɡ

脏zhě

者

,gù

故dé

得liù

六fǔ

腑yǔ

与wéi

为biǎo

表lǐ

里

,jīnɡ

经luò

络zhī

支jié

节

,gγ

各shēng

生βū

虚shí

实

,qí

其bìng

病suǒ

所jū

居

,suí

随ér

而tiáo

调zhī

之

。bìng

病zài

在mài

脉

,tiáo

调zhī

之βuγ

血

;bìng

病zài

在βuγ

血

,tiáo

调zhī

之luò

络

;bìng

病zài

在qì

气

,tiáo

调zhī

之wγi

卫

;bìng

病zài

在ròu

肉

,tiáo

调zhī

之fēn

分ròu

肉

;bìng

病zài

在jīn

筋

,tiáo

调zhī

之jīn

筋

;bìng

病zài

在gǔ

骨

,tiáo

调zhī

之gǔ

骨

。fán

燔zhēn

针jié

劫cì

刺qí

其βià

下jí

及yǔ

与jí

急zhě

者

。bìng

病zài

在gǔ

骨

,cuì

焠zhēn

针yào

药yù

熨

;bìng

病bù

不zhī

知suǒ

所tòng

痛

,liǎng

两qiāo

蹻wéi

为shàng

上

;shēn

身βíng

形yǒu

有tòng

痛

,jiǔ

九hòu

候mò

莫bìng

病

,zé

则jiū

缪cì

刺zhī

之

;tòng

痛zài

在yú

于zuǒ

左ér

而yòu

右mài

脉bìng

病zhě

者

,jù

巨cì

刺zhī

之

。bì

必jǐn

谨chá

察qí

其jiǔ

九hòu

候

,zhēn

针dào

道bγi

备yǐ

矣

。

注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。

拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版

全文详解

多音字参考列表

欢迎留言/纠错(共有信息2条))

网友留言

古文之家网友:113.21.***发表于(2024/3/15)