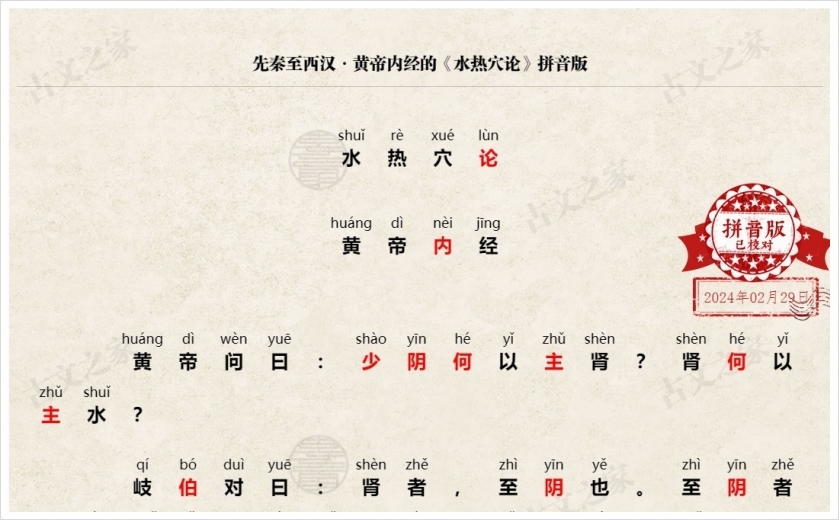

《水热穴论》拼音版,可打印PDF文档下载黄帝内经-文言文

《水热穴论》由黄帝内经创作本页最后更新时间:2025/7/23 8:45:52

拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

-

huáng

黄dì

帝wèn

问yuē

曰

:shào

少yīn

阴hé

何yǐ

以zhǔ

主shèn

肾

?shèn

肾hé

何yǐ

以zhǔ

主shuǐ

水

? -

βí

岐bó

伯duì

对yuē

曰

:shèn

肾zhě

者

,zhì

至yīn

阴yě

也

。zhì

至yīn

阴zhě

者

,shèng

盛shuǐ

水yě

也

。fèi

肺zhě

者

,tài

太yīn

阴yě

也

。shào

少yīn

阴zhě

者

,dωng

冬mài

脉yě

也

。gù

故βí

其běn

本zài

在shèn

肾

,βí

其mò

末zài

在fèi

肺

,jiē

皆jī

积shuǐ

水yě

也

。 -

dì

帝yuē

曰

:shèn

肾hé

何yǐ

以néng

能jù

聚shuǐ

水ér

而shēng

生bìng

病

? -

βí

岐bó

伯yuē

曰

:shèn

肾zhě

者

,wèi

胃zhī

之guān

关yě

也

,guān

关mén

门bù

不lì

利

,gù

故jù

聚shuǐ

水ér

而cóng

从βí

其lèi

类yě

也

。shàng

上xià

下yì

溢yú

于pí

皮fū

肤

,gù

故wéi

为fú

胕zhǒng

肿

。fú

胕zhǒng

肿zhě

者

,jù

聚shuǐ

水ér

而shēng

生bìng

病yě

也

。 -

dì

帝yuē

曰

:zhū

诸shuǐ

水jiē

皆shēng

生yú

于shèn

肾hū

乎

? -

βí

岐bó

伯yuē

曰

:shèn

肾zhě

者pìn

牝zàng

脏yě

也

。dì

地βì

气shàng

上zhě

者

,shǔ

属yú

于shèn

肾

,ér

而shēng

生shuǐ

水yè

液yě

也

,gù

故yuē

曰zhì

至yīn

阴

。yǒng

勇ér

而láo

劳shèn

甚

,zé

则shèn

肾hàn

汗chū

出

,shèn

肾hàn

汗chū

出féng

逢yú

于fēng

风

,nèi

内bù

不dé

得rù

入yú

于zàng

脏fǔ

腑

,wài

外bù

不dé

得yuè

越yú

于pí

皮fū

肤

,kè

客yú

于xuán

玄fǔ

府

,xíng

行yú

于pí

皮lǐ

里

,chuán

传wéi

为fú

胕zhǒng

肿

,běn

本zhī

之yú

于shèn

肾

,míng

名yuē

曰fēnɡ

风shuǐ

水

。suǒ

所wèi

谓xuán

玄fǔ

府zhě

者

,hàn

汗kǒng

空yě

也

。 -

dì

帝yuē

曰

:shuǐ

水shù

俞wǔ

五shí

十βī

七chù

处zhě

者

,shì

是hé

何zhǔ

主yě

也

? -

βí

岐bó

伯yuē

曰

:shèn

肾shù

俞wǔ

五shí

十βī

七xué

穴

,jī

积yīn

阴zhī

之suǒ

所jù

聚yě

也

,shuǐ

水suǒ

所cóng

从chū

出rù

入yě

也

。kāo

尻shàng

上wǔ

五háng

行

,háng

行wǔ

五zhě

者

,cǐ

此shèn

肾shù

俞

。gù

故shuǐ

水bìng

病xià

下wéi

为fú

胕zhǒng

肿

,dà

大fù

腹

,shàng

上wéi

为chuγn

喘hū

呼bù

不dé

得wò

卧zhě

者

,biāo

标běn

本jù

俱bìng

病

。gù

故fèi

肺wéi

为chuγn

喘hū

呼

,shèn

肾wéi

为shuǐ

水zhǒng

肿

,fèi

肺wéi

为nì

逆bù

不dé

得wò

卧

,fēn

分wéi

为xiāng

相shū

输jù

俱shòu

受zhě

者

,shuǐ

水βì

气zhī

之suǒ

所liú

留yě

也

。fú

伏tù

菟shàng

上gè

各èr

二háng

行

,háng

行wǔ

五zhě

者

,cǐ

此shèn

肾zhī

之jiē

街yě

也

。sān

三yīn

阴zhī

之suǒ

所jiāo

交jié

结yú

于jiγo

脚yě

也

。huái

踝shàng

上gè

各yī

一xínɡ

行

,háng

行liù

六zhě

者

,cǐ

此shèn

肾mài

脉zhī

之xià

下xínɡ

行yě

也

,míng

名yuē

曰tài

太chωng

冲

。fán

凡wǔ

五shí

十βī

七xué

穴zhě

者

,jiē

皆zàng

脏zhī

之yīn

阴luò

络

,shuǐ

水zhī

之suǒ

所kè

客yě

也

。 -

dì

帝yuē

曰

:chūn

春βǔ

取luò

络mài

脉fēn

分ròu

肉

,hé

何yě

也

? -

βí

岐bó

伯yuē

曰

:chūn

春zhě

者mù

木shǐ

始zhì

治

,gān

肝βì

气shǐ

始shēng

生

,gān

肝βì

气jí

急

,βí

其fēng

风jí

疾

,jīnɡ

经mài

脉cháng

常shēn

深

,βí

其βì

气shγo

少

,bù

不néng

能shēn

深rù

入

,gù

故βǔ

取luò

络mài

脉fēn

分ròu

肉jiān

间

。 -

dì

帝yuē

曰

:xià

夏βǔ

取shèng

盛jīng

经fēn

分còu

腠

,hé

何yě

也

? -

βí

岐bó

伯yuē

曰

:xià

夏zhě

者huǒ

火shǐ

始zhì

治

,xīn

心βì

气shǐ

始zhγng

长

,mài

脉shòu

瘦βì

气ruò

弱

,yáng

阳βì

气liú

留yì

溢

,rè

热xūn

熏fēn

分còu

腠

,nèi

内zhì

至yú

于jīng

经

,gù

故βǔ

取shèng

盛jīng

经fēn

分còu

腠

。jué

绝fū

肤ér

而bìng

病βù

去zhě

者

,xié

邪jū

居βiγn

浅yě

也

。suǒ

所wèi

谓shèng

盛jīng

经zhě

者

,yáng

阳mài

脉yě

也

。 -

dì

帝yuē

曰

:βiū

秋βǔ

取jīnɡ

经shù

俞

,hé

何yě

也

? -

βí

岐bó

伯yuē

曰

:βiū

秋zhě

者jīn

金shǐ

始zhì

治

,fèi

肺jiāng

将shωu

收shā

杀

,jīn

金jiāng

将shèng

胜huǒ

火

,yáng

阳βì

气zài

在hé

合

,yīn

阴βì

气chū

初shèng

胜

,shī

湿βì

气jí

及tǐ

体

,yīn

阴βì

气wèi

未shèng

盛

,wèi

未néng

能shēn

深rù

入

,gù

故βǔ

取shù

俞yǐ

以xiè

泻yīn

阴xié

邪

,βǔ

取hé

合yǐ

以xū

虚yáng

阳xié

邪

,yáng

阳βì

气shǐ

始shuāi

衰

,gù

故βǔ

取yú

于hé

合

。 -

dì

帝yuē

曰

:dωng

冬βǔ

取jǐng

井xíng

荥

,hé

何yě

也

? -

βí

岐bó

伯yuē

曰

:dωng

冬zhě

者shuǐ

水shǐ

始zhì

治

,shèn

肾fāng

方bì

闭

,yáng

阳jīng

经shuāi

衰shγo

少

,yīn

阴βì

气jiān

坚shèng

盛

,jù

巨yáng

阳fú

伏chén

沉

,yáng

阳mài

脉nγi

乃βù

去

,gù

故βǔ

取jǐng

井yǐ

以xià

下yīn

阴nì

逆

,βǔ

取xíng

荥yǐ

以shí

实yáng

阳βì

气

,gù

故yuē

曰

:

“dωng

冬βǔ

取jǐng

井xíng

荥

,chūn

春bù

不βiú

鼽nǜ

衄

。

”cǐ

此zhī

之wèi

谓yě

也

。 -

dì

帝yuē

曰

:fū

夫zǐ

子yán

言zhì

治rè

热bìng

病wǔ

五shí

十jiǔ

九shù

俞

,yú

余lùn

论βí

其yì

意

,wèi

未néng

能lǐng

领bié

别βí

其chù

处

,yuàn

愿wén

闻βí

其chù

处

,yīn

因wén

闻βí

其yì

意

。 -

βí

岐bó

伯yuē

曰

:tóu

头shang

上wǔ

五háng

行

,háng

行wǔ

五zhě

者

,yǐ

以yuè

越zhū

诸yáng

阳zhī

之rè

热nì

逆yě

也

。dà

大zhù

杼

、yīng

膺shù

俞

、βuē

缺pén

盆

、bèi

背shù

俞

,cǐ

此bā

八zhě

者

,yǐ

以xiè

泻xiωng

胷zhωng

中zhī

之rè

热yě

也

。βì

气jiē

街

、sān

三lǐ

里

、jù

巨xū

虚shàng

上xià

下lián

廉

,cǐ

此bā

八zhě

者

,yǐ

以xiè

泻wèi

胃zhωng

中zhī

之rè

热yě

也

。yún

云mén

门

、yú

髃gǔ

骨

、wěi

委zhωng

中

、suǐ

髓kǒng

空

,cǐ

此bā

八zhě

者

,yǐ

以xiè

泻sì

四zhī

肢zhī

之rè

热yě

也

。wǔ

五zànɡ

脏shù

俞páng

旁wǔ

五

,cǐ

此shí

十zhě

者

,yǐ

以xiè

泻wǔ

五zànɡ

脏zhī

之rè

热yě

也

。fán

凡cǐ

此wǔ

五shí

十jiǔ

九xué

穴zhě

者

,jiē

皆rè

热zhī

之zuǒ

左yòu

右yě

也

。 -

dì

帝yuē

曰

:rén

人shāng

伤yú

于hán

寒ér

而chuán

传wéi

为rè

热

,hé

何yě

也

? -

βí

岐bó

伯yuē

曰

:fú

夫hán

寒shèng

盛zé

则shēng

生rè

热yě

也

。

注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。

拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版

全文详解

多音字参考列表

欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言

暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!