- 对照翻译:

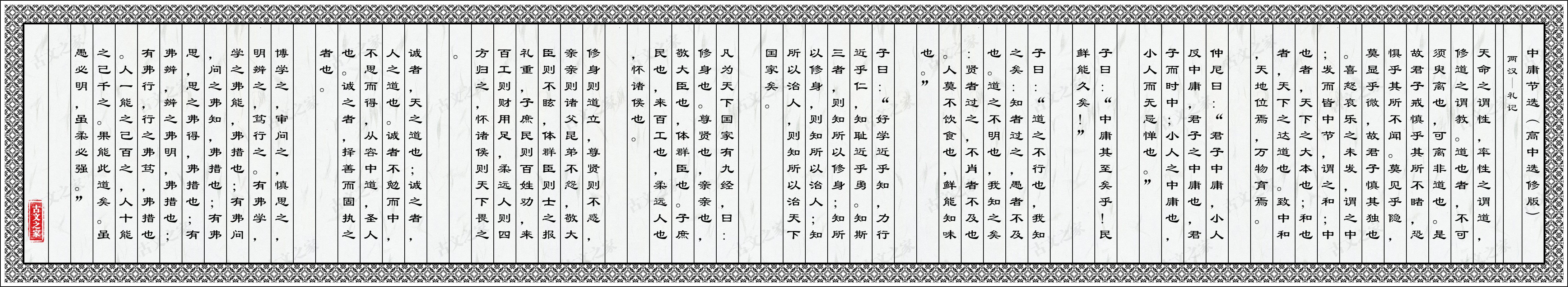

天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

天赋予人的本质就是性,顺着本性去行事就是道,按照道的原则修养自身就是教。

道也者,不可须臾离也,可离非道也。

道是片刻不能离开的,可以离开的就不是道。

是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。

所以,君子在没人看见的地方也要小心谨慎,在没人听到的地方也要心存敬畏。

莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也。

即使在隐蔽之处也会被人发现,细微之事也会变得显明,因此君子独处时要格外慎重。

喜怒哀乐之未发,谓之中;

喜怒哀乐的情绪没有表现出来的时候,叫做“中”。

发而皆中节,谓之和;

表现出来却合乎法度,叫做“和”。

中也者,天下之大本也;

“中”是天下最根本的东西。

和也者,天下之达道也。

“和”是天下共同遵循的法则。

致中和,天地位焉,万物育焉。

达到“中和”的境界,天地便各安其位,万物也就生长繁育了。

仲尼曰:“

孔子说:“

君子中庸,小人反中庸,君子之中庸也,君子而时中;

君子的行为符合中庸之道,小人的行为却违背中庸之道,君子之所以符合中庸,是因为他的言行始终不偏不倚。

小人之中庸也,小人而无忌惮也。”

小人之所以违背中庸,是因为他的言行无所顾忌、无所畏惧。”

子曰:“

孔子说:“

中庸其至矣乎!

中庸是最高的境界。

民鲜能久矣!”

但很少有人能够长期践行它。”

子曰:“

孔子说:“

道之不行也,我知之矣:

中庸之道不能被实行,我是知道原因的:

知者过之,愚者不及也。

聪明的人做得太过分,愚笨的人又做不到。

道之不明也,我知之矣:

中庸之道不能被发扬,我也知道原因:

贤者过之,不肖者不及也。

贤能的人做得太过了,不贤能的人又达不到。

人莫不饮食也,鲜能知味也。”

这就像人人都要吃饭,但真正能品尝出滋味的人却很少。”

子曰:“

孔子又说:“

好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。

喜爱学习就接近智慧了,努力实践就接近仁爱了,懂得羞耻就接近勇敢了。

知斯三者,则知所以修身;

明白了这三点,就知道如何修养自己的德行。

知所以修身,则知所以治人;

知道了如何修养德行,就知道如何治理他人。

知所以治人,则知所以治天下国家矣。

知道了如何治理他人,就知道如何治理国家了。

凡为天下国家有九经,曰:

治理天下和国家通常有九条准则,分别是:

修身也。

修养德行。

尊贤也,亲亲也,敬大臣也,体群臣也。

尊重贤人,亲爱亲族,敬重大臣,体贴众臣。

子庶民也,来百工也,柔远人也,怀诸侯也。

爱民如子,招集工匠,优待边远异族,安抚四方诸侯。

修身则道立,尊贤则不惑,亲亲则诸父昆弟不怨,敬大臣则不眩,体群臣则士之报礼重,子庶民则百姓劝,来百工则财用足,柔远人则四方归之,怀诸侯则天下畏之。

修养德行,大道就能顺利推行,尊重贤人,就不会被迷惑,亲爱亲族,父兄子弟就不会抱怨,敬重大臣,处事就不会犹豫不定,体贴众臣,士人就会以忠诚相报,爱民如子,百姓就会勤奋努力,招集工匠,财富就会充足,优待边远异族,四方就会归顺,安抚诸侯,普天之下都会敬畏。

诚者,天之道也;

诚实是上天的法则,做到诚实是做人的法则。

诚之者,人之道也。

诚实,不用刻意努力就能做到。

诚者不勉而中,不思而得,从容中道,圣人也。

不用深思熟虑就能获得,从容不迫地符合天道,这就是圣人。

诚之者,择善而固执之者也。

做到诚实,就是选择善并坚定地坚持下去。

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

要广泛学习,详细询问,审慎思考,清晰分辨,忠实践行。

有弗学,学之弗能,弗措也;

要么就不学,学了没学会绝不半途而废。

有弗问,问之弗知,弗措也;

要么就不问,问了没明白绝不轻易放弃。

有弗思,思之弗得,弗措也;

要么就不思考,思考了没懂绝不敷衍了事。

有弗辨,辨之弗明,弗措也;

要么就不辨别,辨别了不清楚绝不含糊过去。

有弗行,行之弗笃,弗措也。

要么就不行动,行动了不忠实绝不草草收场。

人一能之己百之,人十能之己千之。

别人一次能做到的,我用百倍的努力去做,别人十次能做到的,我用千倍的努力去做。

果能此道矣。

如果真能这样。

虽愚必明,虽柔必强。”

即使愚笨也能变聪明,即使柔弱也能变刚强。”