- 对照翻译:

谁谓河广?

谁说黄河又宽又广?

一苇杭之。

一片苇筏就能快速渡过。

谁谓宋远?

谁说宋国太远?

跂予望之。

踮起脚尖就能望见。

谁谓河广?

谁说黄河宽广无边?

曾不容刀。

河水窄得连一条小船都容不下。

谁谓宋远?

谁说宋国遥不可及?

曾不崇朝。

赶路的话还能赶上吃早饭。

题记:

诗经《国风·卫风·河广》这首诗应该是春秋时代侨居卫国的宋人表达自己还乡心情急迫的思乡诗作。此诗的主人公,按《毛诗序》旧说当是归于卫国的卫文公之妹宋襄公之母,因为思念儿子,又不可违礼往见,故有是诗之作;现代的研究者多不从此说,而定其为客旅在卫的宋人,急于归返父母之邦的思乡之作。

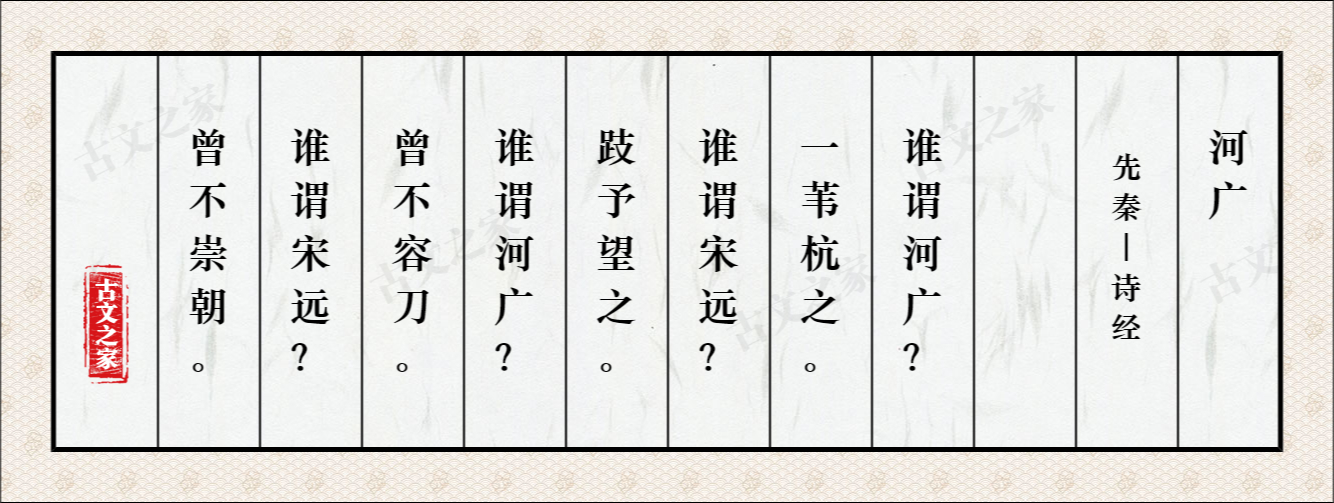

原文:

谁谓河广?一苇杭之。

谁谓宋远?跂予望之。

谁谓河广?曾不容刀。

谁谓宋远?曾不崇朝。

谁谓河广?

谁说黄河又宽又广?

一苇杭之。

一片苇筏就能快速渡过。

谁谓宋远?

谁说宋国太远?

跂予望之。

踮起脚尖就能望见。

谁谓河广?

谁说黄河宽广无边?

曾不容刀。

河水窄得连一条小船都容不下。

谁谓宋远?

谁说宋国遥不可及?

曾不崇朝。

赶路的话还能赶上吃早饭。

〔河〕黄河。

〔苇〕用芦苇编的筏子。

〔杭〕通“航”。

〔跂〕古通“企”,踮起脚尖。

〔予〕而。

〔曾〕乃,竟;刀〕小船。曾不容刀,意为黄河窄,竟容不下一条小船。

〔崇朝〕终朝,自旦至食时。形容时间之短。

原始诗句:谁谓河广?一苇杭之。谁谓宋远?跂予望之。

古韵平仄:平仄平仄?仄仄平平。平仄仄仄?仄通通平。 注:之『四支平声』

今韵平仄:平仄平仄?通?平平。平仄仄仄??通通平。

原始诗句:谁谓河广?曾不容刀。谁谓宋远?曾不崇朝。

古韵平仄:平仄平仄?平通平平。平仄仄仄?平通平平。 注:朝『二萧平声』

今韵平仄:平仄平仄?平仄平平。平仄仄仄?平仄平平。

重复字体:

谁谓河广?一苇杭之。谁谓宋远?跂予望之。

谁谓河广?曾不容刀。谁谓宋远?曾不崇朝。

《诗经》是中国古代诗歌开端,最早的一部诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶(前11世纪至前6世纪)的诗歌,共311篇,其中6篇为笙诗,即只有标题,没有内容,