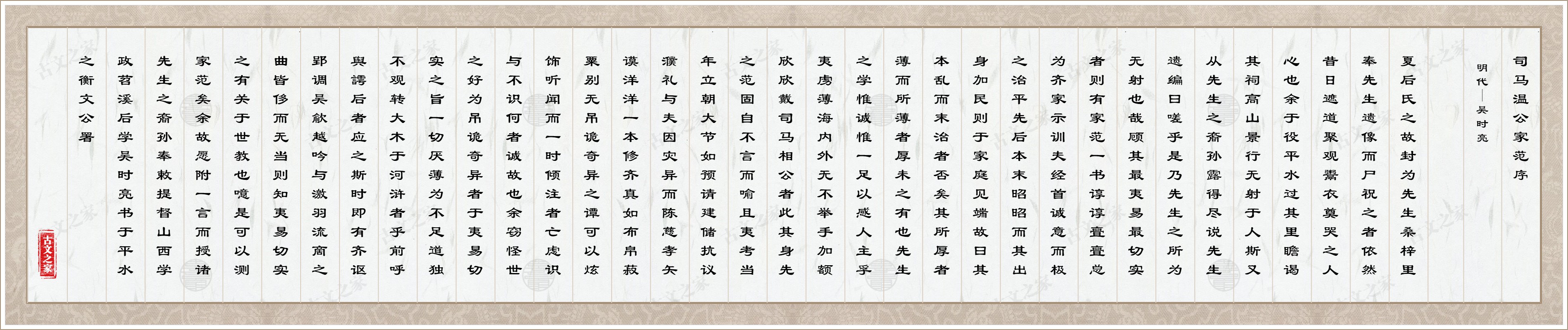

- 对照翻译:

夏后氏之故封为先生桑梓里,奉先生遗像而尸祝之者,依然昔日遮道聚观,鬻衣奠哭之人心也。

司马温公(司马光)的故乡,是夏朝先人曾经的封地,也是他的祖籍所在,如今供奉他遗像并祭祀他的人,依然是当年那些挤在路边围观、甚至卖掉衣服买祭品痛哭的百姓啊。

余于役平水,过其里,瞻谒其祠,高山景行,无射于人斯,又从先生之裔孙露,得尽说先生遗编,曰:

我因公务前往平水,途经他的家乡时,特意去瞻仰拜谒了他的祠堂,他那如高山般令人敬仰的德行,真是让人永远也不会感到厌倦,我还从他的后代子孙司马露那里,详细了解了先生留下的著作,不禁感叹:

嗟乎!

啊!

是乃先生之所为无射也哉!

这就是先生之所以令人永远敬仰的原因吧!

顾其最夷易、最切实者,则有家范一书,谆谆亹亹,总为齐家示训。

其中最通俗易懂、最贴近实际的书,便是这部《家范》,书中不厌其烦地反复教导,都是为治理家庭而作的训示。

夫经首诚意,而极之治平,先后本末昭昭,而其出身加民,则于家庭见端,故曰:

儒家经典《大学》首先讲诚意正心,最终达到治国平天下的目标,先后本末非常清晰明了,而一个人要出仕为民做事,最初的端倪就在家庭中显现出来,所以说:

其本乱而末治者否矣,其所厚者薄,而所薄者厚,未之有也。

如果根本乱了,末节却能治理得好,这是不可能的,该厚待的反而薄待,该薄待的反而厚待,这样的事情也是不存在的。

先生之学,惟诚惟一,足以感人主,孚夷虏,薄海内外,无不举手加额,欣欣戴司马相公者,此其身先之范,固自不言而喻。

先生的学问,精诚专一,足以感动君主,取信于外族,普天之下,没有人不举手加额表示敬仰,由衷地拥戴司马相公(司马光),这都得益于他自身率先垂范的结果,自然不言而喻。

且夷考当年立朝大节,如预请建储,抗议濮礼,与夫因灾异而陈慈孝,矢谟洋洋,一本修齐,真如布帛菽粟,别无吊诡奇异之谭,可以炫饰听闻,而一时倾注者,亡虑识与不识。

而且考察他当年在朝廷上的大节,比如预先请求立太子,反对追尊濮王为皇考,以及因灾异进谏慈孝之道,他的宏谋大论,都根植于修身齐家,真如布匹粮食一样(朴实而必需),绝无怪异奇特的言论来炫耀取宠,然而当时无论认识或不认识他的人,都为之倾倒。

何者?

为什么呢?

诚故也。

就是因为真诚啊。

余窃怪世之好为吊诡奇异者,于夷易切实之旨,一切厌薄为不足道。

我私下里奇怪世上那些喜欢追求怪异奇特的人,对平易切实的道理,一概轻视厌弃,认为不值一提。

独不观转大木于河浒者乎?

难道没看见在河边搬运大木头的人吗?

前呼舆謣,后者应之。

前面的人喊着号子“舆謣”,后面的人就应和着。

斯时即有齐讴郢调,吴歈越吟,与激羽流啇之曲,皆侈而无当,则知夷易切实之有关于世教也。

这时即使有齐地、郢地的美妙歌声,吴地、越地的动人吟唱,以及激越清雅的乐曲,也都显得浮夸而不合时宜,由此可知平易切实的道理对于社会教化是多么重要。

噫!

唉!

是可以测家范矣。

由此便可以理解《家范》的价值了。

余故愿附一言而授诸。

所以我愿意附上几句话,把它交给先生的后代子孙。

先生之裔孙,奉敕提督山西学政。

先生的后代子孙,奉皇帝敕命担任提督山西学政(负责山西教育的官员)。

苕溪后学吴时亮书于平水之衡文公署。

苕溪后学吴时亮书于平水衡文公署(在平水主持考试的官署)。