- 对照翻译:

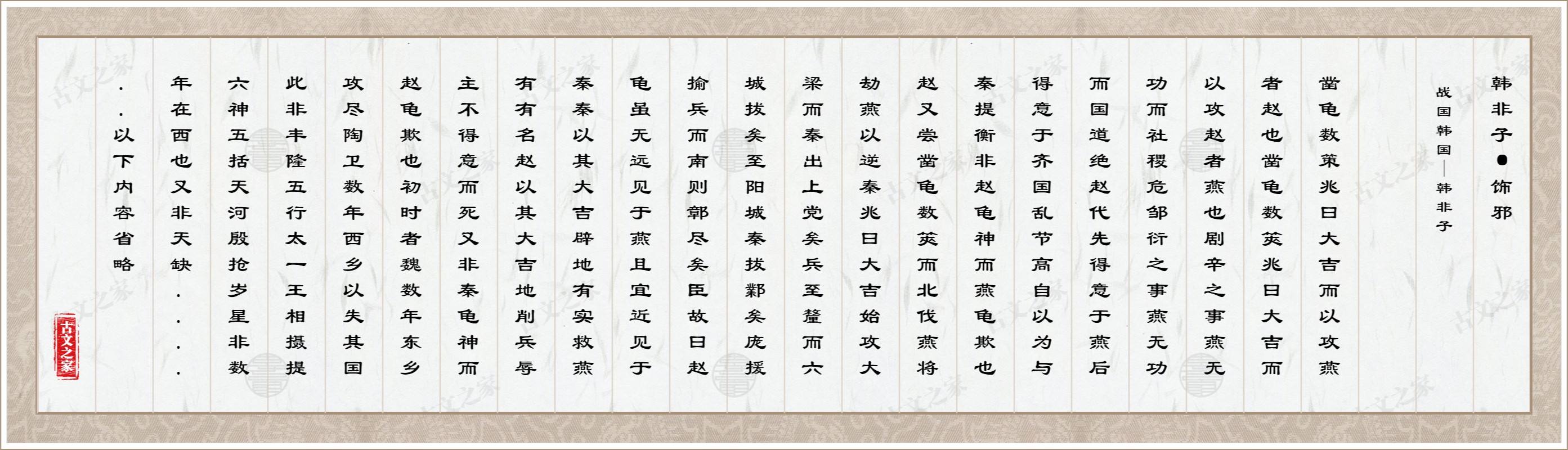

凿龟数策,兆曰大吉,而以攻燕者,赵也。

钻烧龟甲、计算蓍草进行占卜,兆象显示“大吉”,因此攻打燕国的是赵国。

凿龟数筴,兆曰大吉,而以攻赵者,燕也。

钻烧龟甲、计算蓍草进行占卜,兆象显示“大吉”,因此攻打赵国的是燕国。

剧辛之事燕,无功而社稷危;

剧辛为燕国效力,没有功劳,却让国家陷入危险;

邹衍之事燕,无功而国道绝。

邹衍为燕国效力,同样没有功劳,却导致国家命脉断绝。

赵代先得意于燕,后得意于齐,国乱节高。

赵国先战胜了燕国,后又战胜了齐国,国内混乱却依然趾高气扬,自以为能与秦国势均力敌。

自以为与秦提衡,非赵龟神而燕龟欺也。

这并不是因为赵国的占卜灵验而燕国的占卜骗人。

赵又尝凿龟数筴而北伐燕,将劫燕以逆秦,兆曰大吉。

赵国还曾通过占卜向北讨伐燕国,打算挟持燕国来抗拒秦国,兆象显示“大吉”。

始攻大梁而秦出上党矣,兵至釐而六城拔矣;

刚开始进攻燕国的大梁时,秦国就从上党出兵了,赵军进至厘地时,自己的六个城池已被秦国攻占;

至阳城,秦拔鄴矣;

赵军到达阳城时,秦军已占领了赵国的邺地;

庞援揄兵而南,则鄣尽矣。

等到庞援引兵南下救援时,鄣一带全被秦军占领了。

臣故曰:

所以我说:

赵龟虽无远见于燕,且宜近见于秦。

赵国的占卜即使对攻打燕国缺乏远见,也应对秦攻赵有所预见。

秦以其大吉,辟地有实,救燕有有名。

秦国依据自己的“大吉”兆象,开辟疆土既得实惠,救援燕国又得了美名;

赵以其大吉,地削兵辱,主不得意而死。

赵国依据自己的“大吉”兆象,领土削减、士兵受辱,赵王未能如愿以偿而死。

又非秦龟神而赵龟欺也。

这也并不是因为秦国的占卜灵验而赵国的占卜骗人。

初时者,魏数年东乡攻尽陶、卫,数年西乡以失其国,此非丰隆、五行、太一、王相、摄提、六神、五括、天河、殷抢、岁星非数年在西也,又非天缺、弧逆、刑星、荧惑、奎台非数年在东也。

起初,魏国几年间向东攻下了陶、卫,又有几年向西攻秦却丧失了许多土地,这不是因为丰隆、五行、太一、王相、摄提、六神、五括、天河、殷抢、岁星等吉星有几年都处在西方,也不是因为天缺、弧逆、刑星、荧惑、奎台等凶星有几年都处在东方。

故曰:

所以说:

龟筴鬼神不足举胜,左右背乡不足以专战。

卜筮鬼神不足以推断战争胜负,星体的方位变化不足以决定战争结果。

然而恃之,愚莫大焉。

明明如此,却还要依仗它们,没有什么比这更愚蠢的了。

古者先王尽力于亲民,加事于明法。

古代的先王致力于亲近百姓,从事于彰明法度。

彼法明,则忠臣劝;

法度彰明了,忠臣就受到鼓励;

罚必,则邪臣止。

刑罚坚决了,奸臣就停止作恶。

忠劝邪止而地广主尊者,秦是也;

忠臣受到鼓励,奸臣停止作恶,因而国土拓展、君主尊贵的,秦国正是这样;

群臣朋党比周以隐正道行私曲而地削主卑者,山东是也。

群臣结党拉派背离正道营私舞弊,因而国土丧失、君主卑下的,山东六国正是这样。

乱弱者亡,人之性也;

混乱弱小的衰亡,这是人事的一般规则;

治强者王,古之道也。

安定强盛的称王天下,这是自古以来的规律。

越王勾践恃大朋之龟与吴战而不胜,身臣入宦于吴;

越王勾践依仗贵重的龟甲显示的吉兆同吴国打仗,结果失败,自己成了俘虏去吴国服贱役;

反国弃龟,明法亲民以报吴,则夫差为擒。

返国后抛弃龟甲,彰明法度、亲近百姓以求报复吴国,结果吴王夫差被擒获了。

故恃鬼神者慢于法,恃诸侯者危其国。

所以依仗鬼神保佑的就会忽视法治,依仗别国援助的就会危害祖国。

曹恃齐而不听宋,齐攻荆而宋灭曹。

曹国依仗齐国而不服从宋国,齐攻楚时宋灭了曹;

邢恃吴而不听齐,越伐吴而齐灭邢。

邢国依仗吴国而不服从齐国,越伐吴时齐灭了邢;

许恃荆而不听魏,荆攻宋而魏灭许。

许国依仗楚国而不服从魏国,楚攻宋时魏灭了许;

郑恃魏而不听韩,魏攻荆而韩灭郑。

郑国依仗魏国而不服从韩国,魏攻楚时韩灭了郑。

今者韩国小而恃大国,主慢而听秦、魏,恃齐、荆为用,而小国愈亡。

如今韩国弱小却依仗大国,君主忽视法治而服从秦和魏,依仗齐和楚作为维持手段,结果使本就弱小的韩国越发趋于灭亡。

故恃人不足以广壤,而韩不见也。

所以依仗别人不足以开拓疆土,而韩国却看不见这一点。

荆为攻魏而加兵许、鄢,齐攻任、扈而削魏,不足以存郑,而韩弗知也。

楚国为了攻打魏国而用兵许、郡,齐国攻打任、扈而侵夺魏地,这都不足以保存韩国,而韩国却不清楚。

此皆不明其法禁以治其国,恃外以灭其社稷者也。

这些都是不彰明法令治理祖国,却依仗外国而导致祖国灭亡的例子。

臣故曰:

所以我说:

明于治之数,则国虽小,富;

懂得治理的办法,那么国家虽小,也可以富有;

赏罚敬信,民虽寡,强。

赏罚谨慎守信,民众虽少,也可以强大。

赏罚无度,国虽大,兵弱者,地非其地,民非其民也。

赏罚没有标准,国家虽然很大,兵力衰弱的,土地不是自己的土地,民众不是自己的民众。

无地无民,尧、舜不能以王,三代不能以强。

没有土地和民众,尧舜也不能称王天下,夏、商、周三代也不能强盛。

人主又以过予,人臣又以徒取。

君主又因此过分地行赏,臣子又白白地得赏。

舍法律而言先王以明古之功者,上任之以国。

对那些不顾法律而谈论先王明君功绩的人,君主却把国事委托给他。

臣故曰:

我所以说:

是原古之功,以古之赏赏今之人也。

这是指望有古代的功绩,却拿古代的赏赐标准去奖赏现在的空谈家。

主以是过予,而臣以此徒取矣。

君主因此过分地行赏,臣子因此白白地得赏。

主过予,则臣偷幸;

君主过分地行赏,臣下就会苟且和侥幸;

臣徒取,则功不尊。

臣下白白地得赏,功劳就不再尊贵了。

无功者受赏,则财匮而民望;

无功的人受赏,财力就会匮乏,民众就会抱怨;

财匮而民望,则民不尽力矣。

财匮民怨,民众就不会为君主尽力了。

故用赏过者失民,用刑过者民不畏。

所以行赏不当的就会失去民众,用刑不当的民众就不再畏惧。

有赏不足以劝,有刑不足以禁,则国虽大,必危。

有赏赐却不足以勉励立功,有刑罚却不足以禁止邪恶,那么国家即使很大,也一定很危险。

故曰:

所以说:

小知不可使谋事,小忠不可使主法。

有小聪明的人不能让他谋划事情,有小忠诚的人不能让他掌管法令。

荆恭王与晋厉公战于鄢陵,荆师败,恭王伤。

楚恭王和晋厉王在鄢陵交战,楚军失利,恭王受伤。

酣战,而司马子反渴而求饮,其友竖谷阳奉卮酒而进之。

战斗正激烈时,司马官子反口渴要水喝,他的亲信侍仆谷阳捧了一卮酒给他。

子反曰:

子反说:“

去之,此酒也。

拿走,这是酒。”

竖谷阳曰:

侍仆谷阳说:“

非也。

这不是酒。”

子反受而饮之。

子反接过来喝了。

子反为人嗜酒,甘之,不能绝之于口,醉而卧。

子反喜欢喝酒,觉得酒味甘甜,不能停下不喝,结果喝醉后睡着了。

恭王欲复战而谋事,使人召子反,子反辞以心疾。

恭王想重新开战并和他谋划战事,派人叫子反,子反借口心病而加以推辞。

恭王驾而往视之,入幄中,闻酒臭而还,曰:

恭王乘车前去看他,进入帐中,闻到酒气而返回,说:“

今日之战,寡人目亲伤。

今天的战斗,我自个眼睛受了伤。

所恃者司马,司马又如此,是亡荆国之社稷而不恤吾众也。

我所依赖的是司马,司马又这般模样,这是不顾楚国的神灵,不关心我的民众。

寡人无与复战矣。

我不能和敌人重新开战了。”

罢师而去之,斩子反以为大戮。

于是引兵离开鄢陵,把司马子反处以极刑。

故曰:

所以说:

竖谷阳之进酒也,非以端恶子反也,实心以忠爱之,而适足以杀之而已矣。

侍仆谷阳进酒,并非本来就恨子反,而是真心地忠爱子反,但最终却恰好因此而害了他。

此行小忠而贼大忠者也。

这就是行小忠而害大忠。

故曰:

所以说:

小忠,大忠之贼也。

小忠是对大忠的祸害。

若使小忠主法,则必将赦罪,赦罪以相爱,是与下安矣,然而妨害于治民者也。

如果让行小忠的人掌管法制,那就必然会赦免罪犯加以爱护,这样他同下面的人是相安了,但却妨害了治理民众。

当魏之方明《立辟》、从宪令行之时,有功者必赏,有罪者必诛,强匡天下,威行四邻;

当魏国正在彰明立法、从事法令建设的时候,有功者必赏,有罪者必罚,强盛得可以匡正天下,威势达到四邻诸侯;

及法慢,妄予,而国日削矣。

等到法令懈怠,赏赐混乱,国家就日益衰弱了。

当赵之方明《国律》、从大军之时,人众兵强,辟地齐、燕;

当赵国正在彰明国律、从事军队建设的时候,人多兵强,攻占了齐、燕的土地;

及《国律》满,用者弱,而国日削矣。

等到国律懈怠,执政者软弱,国家就日益衰弱了。

当燕之方明《奉法》、审官断之时,东县齐国,南尽中山之地;

当燕国正在彰明奉法、重视政府决策的时候,东向把齐国作为自己的郡县,南向完全占领了中山的国土;

及《奉法》已亡,官断不用,左右交争,论从其下,则兵弱而地削,国制于邻敌矣。

等到奉法丢弃,政府决策不再实行,左右亲信相互争斗,君主听从臣下决策,于是兵力削弱,土地削减,国家也就受制于邻国了。

故曰:

所以说:

明法者强,慢法者弱。

严明法制的国家就强大,轻忽法制的国家就弱小。

强弱如是其明矣,而世主弗为,国亡宜矣。

强弱对比是如此的分明,而当代君主却不实行,国家危亡真是活该了。

语曰:

俗语说:“

家有常业,虽饥不饿;

家里有固定产业,即使荒年也不会挨饿;

国有常法,虽危不亡。

国家有固定法制,即使危险也不会衰亡。”

夫舍常法而从私意,则臣下饰于智能;

舍弃固定法制而顺从个人意志,臣下就会粉饰自己的智能;

臣下饰于智能,则法禁不立矣。

臣下粉饰自己的智能,法律禁令就站不住脚。

是亡意之道行,治国之道废也。

这样,随心所欲的做法就通行,以法治国的原则就废弃了。

治国之道,去害法者,则不惑于智能,不矫于名誉矣。

治理国家的原则,舍弃危害法令的,就不会受智能的迷惑,不会被虚名所欺骗了。

昔者舜使吏决鸿水,先令有功而舜杀之;

过去舜派官吏排泄洪水,早于命令而抢先立功的,舜把他杀了;

禹朝诸候之君会稽之上,防风之君后至而禹斩之。

禹在会稽山上接受诸侯国君的朝见,防风氏迟到而禹杀了他。

以此观之,先令者杀,后令者斩,则古者先贵如令矣。

由此看来,先于命令的杀,后于命令的也杀,那么古代首先重视的是依法办事。

故镜执清而无事,美恶从而比焉;

所以镜子保持清亮而不受干扰,美丑就会因此显示出来;

衡执正而无事,轻重从而载焉。

衡器保持平正而不受干扰,轻重就会因此衡量出来。

夫摇镜,则不得为明;

摇动镜子就不能保持明亮。

摇衡,则不得为正,法之谓也。

摇动衡器就不能保持平正,说的就是“法”。

故先王以道为常,以法为本。

所以先王把道作为常规,把法作为根本。

本治者名尊,本乱者名绝。

法制严明,君主名位就尊贵,法制混乱,君主名位就丧失。

凡智能明通,有以则行,无以则止。

凡是智能高强的人,有依据就行动,没有依据就停止。

故智能单道,不可传于人。

所以智能是偏道,不能传给人。

而道法万全,智能多失。

道和法是万全的,智能多有偏失。

夫悬衡而知平,设规而知圆,万全之道也。

悬挂衡器才知道平不平,设置圆规才知道圆不圆,这是万全之道。

明主使民饰于道之故,故佚而有功。

因为明君能使百姓用道来整饬自己,所以省力而有功。

释规而任巧,释法而任智,惑乱之道也。

丢掉规矩而单凭技巧,放弃法治而单凭智慧,是使人迷惑混乱的办法。

乱主使民饰于智,不知道之故,故劳而无功。

昏君使民众用智巧粉饰自己,是不懂道的缘故,所以劳而无功。

释法禁而听请谒群臣卖官于上,取赏于下,是以利在私家而威在群臣。

放弃法令而听从请托,群臣在上面出卖官爵,从下面取得报酬,所以利益归于私门而权势落于群臣。

故民无尽力事主之心,而务为交于上。

所以百姓没有尽力侍奉君主的心意,而致力于结交大臣。

民好上交,则货财上流,而巧说者用。

百姓喜欢结交大臣,财货就向上流入大臣之手而花言巧语的人就被任用。

若是,则有功者愈少。

假如形成这种局面,有功的人就越来越少。

奸臣愈进而材臣退,则主惑而不知所行,民聚而不知所道。

奸臣越来越得到进用而有才能的臣子遭到斥退,君主就会迷惑而不知道干什么好,百姓聚集起来也不知道往哪儿走。

此废法禁、后功劳、举名誉、听请谒之失也。

这是废法令、轻功劳、重名声、听请托的过失。

凡败法之人,必设诈托物以来亲,又好言天下之所希有。

凡是败坏法制的人,一定会设下骗局,假托有事来亲近君主,又喜欢谈论天下少见的东西。

此暴君乱主之所以惑也,人臣贤佐之所以侵也。

这就是暴君昏主受迷惑、贤人佐臣受侵害的原因。

故人臣称伊尹、管仲之功,则背法饰智有资;

所以臣子称颂伊尹、管仲的功劳,违法弄智就有了根据;

称比干、子胥之忠而见杀,则疾强谏有辞。

称颂比干、伍子胥的忠贞被杀,急切强谏就有了借口。

夫上称贤明,不称暴乱,不可以取类,若是者禁。

前者称说君主贤明,后者说君主暴乱,不可以拿来类推,像这样的就应禁止。

君子立法以为是也,今人臣多立其私智以法为非者,是邪以智,过法立智。

君主立法认为正确的,现在臣子多标榜个人智巧来否定国法,这就是用智巧来肯定奸邪,诋毁法制、标榜智巧。

如是者禁,主之道也。

像这样的应予禁止,这是做君主的原则。

明主之道,必明于公私之分,明法制,去私恩。

做明君的原则,一定要明白公私的区别,彰明法制,舍弃私人恩惠。

夫令必行,禁必止,人主之公义也;

有令必行,有禁必止,是君主的公义;

必行其私,信于朋友,不可为赏劝,不可为罚沮,人臣之私义也。

一定要实现自己的私利,在朋友中取得信任,不能用赏赐鼓励,不能用刑罚阻止,是臣子的私义。

私义行则乱,公义行则治,故公私有分。

私义风行国家就会混乱,公义风行国家就会平安,所以公私是有区别的。

人臣有私心,有公义。

臣子有私心,有公义。

修身洁白而行公行正,居官无私,人臣之公义也;

修身廉洁而办事公正,做官无私,是臣子的公义;

污行从欲,安身利家,人臣之私心也。

玷污品行而放纵私欲,安身利家,是臣子的私心。

明主在上,则人臣去私心行公义;

明君在上,臣子就去私心行公义;

乱主在上,则人臣去公义行私心。

昏君在上,臣子就去公义行私心。

故君臣异心,君以计畜臣,臣以计事君,君臣之交,计也。

所以君臣不一条心,君主靠算计蓄养臣子,臣子靠算计侍奉君主,君臣交往的是算计。

害身而利国,臣弗为也;

危害自身而有利国家,臣子是不做的;

害国而利臣,君不为也。

危害国家而有利臣子,君主是不干的。

臣之情,害身无利;

臣子的本心,危害自身就谈不上利益;

君之情,害国无亲。

君主的本心,危害国家就谈不上亲近。

君臣也者,以计合者也。

君臣关系是凭算计结合起来的。

至夫临难必死,尽智竭力,为法为之。

至于臣子遇到危难一定拚死,竭尽才智和力量,是法度造成的。

故先王明赏以劝之,严刑以威之。

所以先王明定赏赐来加以勉励,严定刑罚来加以制服。

赏刑明,则民尽死;

赏罚分明,百姓就能拼死;

民尽死,则兵强主尊。

百姓拼死,兵力就会强盛,君主就会尊贵。

刑赏不察,则民无功而求得,有罪而幸免,则兵弱主卑。

刑赏不分明,百姓就会无功而谋取利益,有罪而侥幸免罚,结果是兵力弱小,君主卑下。

故先王贤佐尽力竭智。

所以先王贤臣都竭力尽心。

故曰:

所以说:

公私不可不明,法禁不可不审,先王知之矣。

公私不可不明,法禁不可不察,先王是懂得这个道理的。