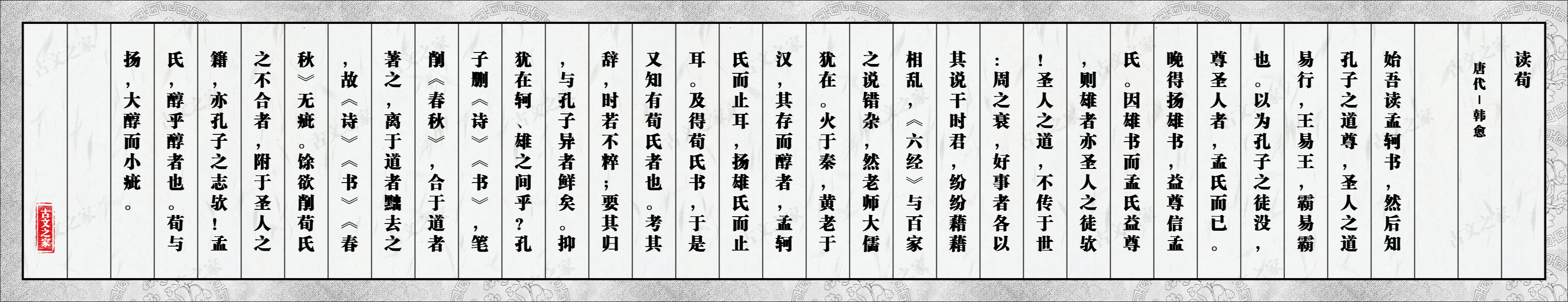

- 对照翻译:

始吾读孟轲书,然后知孔子之道尊,圣人之道易行,王易王,霸易霸也。

我开始读孟轲的著作《孟子》,这之后才知道孔子倡导的儒家学说值得尊崇,圣人的学说容易施行,王道思想容易统一天下,霸道思想可以称霸诸侯。

以为孔子之徒没,尊圣人者,孟氏而已。

我认为,孔子的弟子去世后,尊崇孔子的人只有孟轲而已。

晚得扬雄书,益尊信孟氏。

晚年读到扬雄的著作,更加尊崇相信孟子。

因雄书而孟氏益尊,则雄者亦圣人之徒欤!

因为扬雄的著作,孟子更加受到尊崇,那么像扬雄这样的人也可以说是圣人之徒吧?

圣人之道,不传于世:

圣人的学说,没有传于后世。

周之衰,好事者各以其说干时君,纷纷藉藉相乱,《六经》与百家之说错杂,然老师大儒犹在。

周代末年,好事的人各自以其学说向当时的君主求售,纷纷扰扰,十分混乱,六经和诸子百家的学说相互混杂,然而此时还有一些名师大儒在世(可以传授圣人的学说)。

火于秦,黄老于汉,其存而醇者,孟轲氏而止耳,扬雄氏而止耳。

儒家经典在秦朝遭到大火焚毁,汉朝初年则又尊奉黄老之学,留存于世的纯粹儒家文献,只有孟轲的著作和扬雄的著作了。

及得荀氏书,于是又知有荀氏者也。

等看到荀子的书,于是才知道还有一个叫荀卿的人。

考其辞,时若不粹;

考察其文辞似乎还不够纯粹。

要其归,与孔子异者鲜矣。

概括其主旨则不同于孔子的地方很少。

抑犹在轲、雄之间乎?

大概应在孟子和扬雄之间吧?

孔子删《诗》《书》,笔削《春秋》,合于道者著之,离于道者黜去之,故《诗》《书》《春秋》无疵。

孔子删削《诗》和《书》,抄录改定《春秋》,合乎道义的保留下来,背离道义的就删掉它,所以,《诗》、《书》和《春秋》没有失当之处。

馀欲削荀氏之不合者,附于圣人之籍,亦孔子之志欤!

我想删除荀子著作中那些不合乎道义的内容,附于圣人书籍之后,这大概也是孔子删《诗》《书》、削《春秋》的意思吧?

孟氏,醇乎醇者也。

孟子的著作醇之又醇。

荀与扬,大醇而小疵。

荀子和扬雄的著作,则是大旨纯粹而小处有瑕疵。